Am Puls der Zeit

Am Puls der Zeit

Ein Blick in die Frühgeschichte der Wiener Symphoniker

von Walter Weidringer

Es war höchste Zeit. Selbst Eduard Hanslick, als einflussreicher Kritiker nicht gerade in vorderster progressiver Front tätig, hatte für das 19. Jahrhundert den „stark verspäteten Charakter des Concertwesens in Wien“ beklagt: In den 1840ern waren Mendelssohn und Schumann noch ignoriert worden, in den 1850ern kam dann Richard Wagner erst höchst zögerlich und punktuell zu seinem Recht – und das auch nur, weil kein anderer als Johann Strauß Sohn es wagte, dessen „Zukunftsmusik“ dem Wiener Publikum häppchenweise vorzusetzen, zumeist im Volksgarten. Auch bei neueren Oratorien hinkte man in Hanslicks Urteil nach: Freilich sei nach Haydns „Schöpfung“ und „Jahreszeiten“ schwerlich etwas Besseres gekommen, so Hanslick sinngemäß, aber es sei dennoch unerlässlich, auch das Neue, Andere zu pflegen – und nicht bloß, wie die Tonkünstler-Societät, diese beiden anerkannten Gipfelwerke gedankenlos zu wiederholen, noch dazu im akustisch unbefriedigenden Ambiente des Alten Burgtheaters. Dabei verfügte Wien seit 1870, mit der Eröffnung des Musikvereinsgebäudes der Gesellschaft der Musikfreunde, endlich über einen hervorragend klingenden und zugleich repräsentativen Aufführungsort. Doch das hauseigene Gesellschaftsorchester konzertierte dort ohne konstantes Personal, ja vielfach überhaupt ohne professionelle Kräfte: Nicht einmal die Professoren des Konservatoriums waren fix unter den Mitwirkenden zu finden. Dass nach einer Statutenänderung immerhin in der zweiten Jahrhunderthälfte Berufsmusiker zur Mehrheit der Dilettanten hinzuengagiert werden konnten, belegt in der Rückschau eher das fragwürdige Niveau der Eigenveranstaltungen, als dass es Vertrauen in deren künstlerische Qualität wecken könnte. Unbestrittene Meister ihres Fachs waren freilich die Mitglieder des Hofopernorchesters, die seit der Gründung als Wiener Philharmoniker 1842 ihre vergleichsweise seltenen Konzerte gaben – und nach jahrelanger, teils erbitterter Rivalität mit der Gesellschaft der Musikfreunde schließlich auch im Goldenen Saal des Musikvereins als ständige zahlende und kooperierende Gäste willkommen waren. Doch die auf die Vergangenheit konzentrierten Programme der Philharmoniker stellten selbst für Hanslick einen „Hort strenger musikalischer Orthodoxie“ dar …

Schwung und Erschwinglichkeit

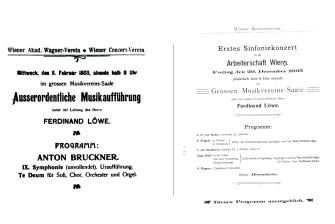

Höchste Zeit also für ein neues, ständiges, professionelles und möglichst auch anständig entlohntes Konzertorchester in Wien, das dem steigenden Bedarf aus Bürgertum und kulturbeflissen gewordener Arbeiterschaft nach musikalischen Darbietungen Rechnung tragen sollte – und zwar mit ausdrücklichem Bildungsauftrag. Die „Pflege und Popularisirung der symphonischen Musik“ sollte zu „möglichst billigen Preisen“ gelingen, war man sich einig. In einer Zeit, da Gustav Mahler seit 1897 als Direktor der Wiener Hofoper und Leiter der philharmonischen Konzerte seine bahnbrechend neuartigen künstlerischen Visionen mit kompromissloser Leidenschaft zu verwirklichen suchte (und trotz einem enormen Publikumserfolg, aber wachsendem Widerstand des Orchesters gerade die Konzerte schon 1901 wieder abgab), war die Frage nach einer prägenden Persönlichkeit am Pult merklich wichtiger geworden als früher. Als Dirigent des symphonischen Repertoires bot sich Ferdinand Löwe als logische Wahl an – und das, obwohl ihn spätere Charakterisierungen eher als formidablen Orchester- und Publikumserzieher, aber zugleich uneitel-bescheidenen Anwalt der Komponisten darstellten, weniger als einen genialisch nachschöpferischen Interpreten von modernem, Mahler’schem Zuschnitt. Dabei zeigte der gebürtige Wiener als Schüler und lebenslanger Vorkämpfer Anton Bruckners mit seinen heute zumindest kontroversiell gesehenen Bearbeitungen von dessen Werken genau diese Fähigkeit – wobei das darin an den Tag gelegte Mildern von Kontrasten zugunsten eines homogener wirkenden Flusses eine allgemeine Maxime auch des Dirigenten Löwe gewesen sein dürfte. Mahler selbst hatte ihn aus München kurzzeitig an die Hofoper als Kapellmeister zurückgeholt. In Wien war er alsbald am Pult der Gesellschaftskonzerte sowie auch an der Spitze eines Neuen Philharmonischen Orchesters erfolgreich. Letzteres konnte sich freilich wegen zu schwacher finanzieller Füße nur kurze Zeit halten: Das Defizit dieser älteren Unternehmung deckend und zugleich in die Zukunft investierend, baute im Jahr 1900 das Komitee des neu gegründeten Wiener Concertvereins auf die künstlerischen Fähigkeiten des damals 37-jährigen Löwe.

Wider die Unterlassungssünden

Und selbst wenn es dem Namen nach vorerst nicht so geklungen haben mag: Damit hatte auch die Geburtsstunde der Wiener Symphoniker geschlagen. Denn ihre institutionelle und personelle Kontinuität reicht bis auf dieses lang ersehnte Orchester des Wiener Concertvereins zurück, das am 30. Oktober 1900 unter Löwe sein Debüt im Musikverein gab. Mit Webers Ouvertüre zu „Euryanthe“, Mozarts Symphonie KV 338, Wagners „Faust“-Ouvertüre und Schuberts Symphonie D 944 lieferte man freilich nicht nur eine beliebige Kombination großer Namen und beliebter Werke. Im Gegenteil: Max Kalbeck etwa hob im Neuen Wiener Tagblatt lobend hervor, dass die genannte Mozart-Symphonie „erst zweimal im Laufe von achtundfünfzig Jahren von den Philharmonikern aufgeführt worden ist! Wie viele solch unvermeidliche Unterlassungssünden müssen an den Classikern begangen werden, von den Modernen und Lebenden, die doch erst recht gehört werden wollen, gar nicht weiter zu reden!“ Darüber hinaus fühlt man im parallelen Doppel – zwei Ouvertüren, eine zu einer Oper, eine für den Konzertsaal, sowie zwei Symphonien in C-Dur, eine gleichsam kleine, dreisätzig-klassische und eine, die als sprichwörtliche „große C-Dur-Symphonie“ das Tor zur Romantik aufreißt – schon eine modern anmutende Konzertdramaturgie. Ohne den belehrenden Zeigefinger zu heben, bewies Löwe von Beginn an ein Gespür für musikhistorische Zusammenhänge und lohnende Gegenüberstellungen. Wie sich das Populäre und das (noch) Anspruchsvolle, das Alte und Neuere in ein Gleichgewicht bringen lassen, zeigte Löwe etwa im nächsten Programm – mit Schumanns „Genoveva“-Ouvertüre, einem Concerto grosso Händels, Brahms‘ Vierter und Smetanas „Moldau“.

Begeisterung in allen Schichten

Die Kritiker jubelten durchwegs, und das Publikum hatte sich schon vorab begeistert gezeigt: Die zwölf Konzerte der ersten Saison 1900/01, in zwei verschiedene Zyklen gefasst, waren schon vorab ausverkauft, Einzelkarten keine mehr zu haben. Natürlich lockte Löwe mit allen Symphonien Beethovens, die er über die ganze Saison verteilte, doch zugleich bat er per Zeitungsannoncen um Einreichungen neuer Partituren. Daneben aber ging das Orchester des Wiener Concertvereins auch auf ein neues Publikum zu, um das abzubauen, was erst viel später Schwellenangst genannt werden sollte: Kapellmeister wie Karl Komzák und ab 1905 vor allem Martin Spörr erfreuten ein bunt gemischtes Publikum etwa im Volksgarten, aber auch im Musikverein mit „volksthümlichen Concerten“. Das Orchester stellte sich damit in eine Tradition etwa der Strauß-Dynastie, und die unmerklich didaktischen Bestrebungen trugen Früchte. Am 28. Dezember 1905 starteten zudem auf Betreiben von David Josef Bach, seines Zeichens Feuilletonredakteur der Arbeiter-Zeitung und Freund Arnold Schönbergs, die legendären Arbeiter-Symphoniekonzerte im Musikverein – mit Webers „Oberon“-Ouvertüre, Klavierliedern von Wolf, Orchesterliedern und der „Tannhäuser“-Ouvertüre von Wagner sowie Beethovens „Eroica“ unter Löwe. „Ungefähr achtzig Jahre zuvor“, erinnerte sich Bach später, hatte die Gesellschaft der Musikfreunde „eine neue Schicht, das Bürgertum, als Träger der Musikpflege in Österreich und besonders in Wien der Welt gezeigt. An jenem Abend spielte zum ersten Mal die Arbeiterschaft eine sichtbare Rolle in der Geschichte der Musikpflege Wiens.“ In diesem Ambiente sollte 1913, als einer von zahlreichen prominenten Gastdirigenten schon in der Frühzeit des Concertvereins, der junge Wilhelm Furtwängler sein Wien-Debüt geben – übrigens zusammen mit dem kaum 16-jährigen Georg Szell am Klavier. Wer hätte damals geahnt, dass Furtwängler in der Geschichte des Orchesters noch eine bedeutsame Rolle spielen würde? Die sogenannte musikalische Hochkultur war nicht mehr bloß den Betuchten vorbehalten, und die Arbeiter-Symphoniekonzerte wurden – trotz anfänglicher Skepsis hochrangiger sozialdemokratischer Politiker – im wahrsten Sinne populär. Darüber sollte freilich die Paradoxie nicht vergessen werden, dass die qualifizierten Facharbeiter im Publikum in der Regel ein höheres Einkommen bezogen als die Musiker auf dem Podium, die im Prekariat gefangen waren: Nebenverdienste in Kurorchestern, etwa in Baden oder als ganzes Orchester im bayerischen Bad Kissingen, waren noch lange unverzichtbar. Und auch der Auftritt in „Begleitkonzerten“, wo sie reisenden Virtuosen eine klangliche Bühne boten – unter ihnen die Geiger Pablo de Sarasate, Eugène Ysaÿe, Fritz Kreisler oder Bronisław Huberman, die Pianisten-Komponisten Eugene d’Albert und Ernst von Dohnányi sowie der Cellist Pablo Casals.

Neugier auf die Gegenwart

Dessen ungeachtet: „Löwes kluger, zielgruppenorientierter Programmstrategie mit ihrer pädagogisch motivierten Verbindung von sich behutsam steigernden Rezeptionsanforderungen, einem kalkulierten Mix aus traditionellem Repertoire und Innovation sowie der Bedachtnahme auf die jeweilige Konzertlokalität war bald ein voller Erfolg beschieden“, resümiert denn auch der Historiker und frühere Symphoniker-Oboist Ernst Kobau, der mehrere Arbeiten zur Orchestergeschichte vorgelegt hat. Dieser Erfolg bekam solche Resonanz, dass auch die Philharmoniker nervös wurden. Nicht von Ungefähr flüsterte ihnen ein „wohlmeinender College“ in einem anonymen Schreiben vom Mai 1903 ein: „Verhehlen Sie sich nicht – meine Herren so wie es für Europa die Amerikanische Gefahr gibt, besteht und währt für die Philharmoniker eine – die ‚Konzertverein‘ heißt.“ Und das auch deshalb, weil Löwe keine Scheu vor dem Neuen hatte, sondern im Gegenteil das Aufregende, Unerhörte suchte und das Publikum von dem überzeugen wollte, von dem er selbst überzeugt war. Am 2. Februar 1903 stellte er mit dem Concertverein Anton Bruckners unvollendet gebliebene Neunte als Uraufführung vor (mit dem Te Deum an Stelle des Finales). Dass er es in seiner eigenen, einschneidenden Bearbeitung tat, bleibt ein gesondertes Kapitel der Musikgeschichte. Jubel und Ergriffenheit waren jedenfalls enorm. In der Saison 1910/11 setzte Löwe dann einen kompletten Zyklus der Bruckner-Symphonien an. Doch auch Brahms galten seine Bemühungen, über dessen Vierte es anlässlich des erwähnten zweiten Concertvereinsprogramms in der Neuen Freien Presse noch hieß, sie gehöre „zu den schwerst verständlichen Werken der Musikliteratur“. Darüber hinaus erschöpfte sich der erhebliche Einsatz für Gustav Mahlers Schaffen nicht in den Wiener Erstaufführungen der Symphonien Nr. 6 (unter Mahlers eigener Leitung) und 7 (unter Löwe), sondern zeigte das Bestreben, die bereits bekannten Werke im Repertoire zu verankern. Überhaupt enthält die Liste der internationalen und nationalen Premieren aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg neben viel Vergessenem einen großartig breiten Querschnitt durch das bis heute maßgebliche Konzertrepertoire an der Schwelle von der Spätromantik zur Moderne. Mit Uraufführungen kam selbstverständlich die einheimische junge Generation besonders zum Zug, darunter Franz Schmidt, Franz Schreker und Alexander von Zemlinsky, doch holten Löwe und der Concertverein auch Werke von Richard Strauss nach Wien („Macbeth“, „Don Quixote“ und die Burleske für Klavier und Orchester), von Hans Pfitzner und Max Reger, von Tschaikowsky (4. Symphonie), Borodin, Rachmaninow und Skrjabin, von Sibelius (1. Symphonie) und Bartók, von Franck, Dukas, Elgar und Busoni – und in etlichen Fällen traten auch die Komponisten selbst ans Pult. Claude Debussy zum Beispiel dirigierte 1910 u.a. sein „Prélude à l’aprés-midi d’un faune“ und das Triptychon „Ibéria“. Kein Zweifel, wer musikalisch auf der Höhe der Zeit bleiben wollte, für den war der Concertverein die erste Adresse.

Plakat und Zeitungskarikatur zum legendären "Watschenkonzert" 1913.

Musikalische Meilensteine

Vier Abende waren es freilich, die in dieser Frühgeschichte der Wiener Symphoniker, ja teilweise überhaupt in der Musikgeschichte eine Sonderstellung einnehmen. Am 25. Jänner 1905 wurden unter Zemlinsky zwei große symphonische Dichtungen uraufgeführt: seine eigene „Seejungfrau“ sowie Arnold Schönbergs „Pelleas und Melisande“. Und dann natürlich die drei Großereignisse des Jahres 1913. Am 23. Februar taten sich das 1907 gegründete Wiener Tonkünstlerorchester und die Mitglieder des Concertvereinsorchesters zusammen – gleichsam ein Vorbote jener von Spörr später aus pragmatischen Gründen in die Wege geleiteten Fusion, die in Zeiten des Ersten Weltkriegs der Stadt wenigstens ein spielfähiges Orchester erhalten sollte –, um im Musikverein zusammen mit namhaften Solisten, dem Philharmonischen Chor und dem Wiener Kaufmännischen Gesangverein Schönbergs monumentale „Gurre-Lieder“ unter Franz Schrekers Leitung aus der Taufe zu heben. Dem einhellig großen Erfolg des teilweise bereits gefürchteten oder angefeindeten Neutöners („Man hatte sich auf Brennesseln gefaßt gemacht und erhielt immerhin Blumen“, schrieb Julius Korngold in der Neuen Freien Presse) folgte am 31. März im selben Haus das legendäre „Watschenkonzert“, die Mutter aller Konzertskandale: Nach einer Rekordzahl von sechs Proben dirigierte Schönberg Werke von ihm selbst, Zemlinsky, Webern und Berg; zu Mahlers „Kindertotenliedern“ konnte es nicht mehr kommen. Erklärte Anhänger wie Gegner der Schönbergschule trafen aufeinander, aber auch viele Laien kamen hinzu und trugen zur explosiven Mischung bei, denn der Architekt Adolf Loos hatte wegen des schlechten Verkaufs einen Schwung Karten erstanden und wahllos an Passanten verschenkt. Der Kampf zwischen Pfiffen, Zischen, Applaus und Jubelrufen führte, trotz oder gerade wegen Schönbergs Ordnungsrufen, zu Duellforderungen und Prügeleien mit gerichtlichem Nachspiel. Der sensible Alban Berg war verstört, dass der Tumult ausgerechnet während seiner „Altenberg-Lieder“ uneindämmbar wurde und die Streithanseln nur noch durch das Löschen des Saallichts zur Raison zu bringen waren …

Hatte das Orchester damals an einer beispiellosen musikalischen Kontroverse Anteil („die Musiker brachten ängstlich ihre Instrumente in Sicherheit“, berichtete Bergs Neffe Erich Alban), wurde es zu Beginn der neuen Saison mit einer ebenso außergewöhnlichen wie ehrenvollen Aufgabe betraut: Am 19. Oktober 1913 spielte der Concertverein unter Löwes Leitung das Festkonzert zur Eröffnung des Wiener Konzerthauses. Strauss hatte dazu ein Festliches Präludium für Orgel und Orchester geschrieben; als repräsentatives Hauptwerk folgte Beethovens Neunte. Auf lange Sicht hatte der Klangkörper ein neues Haus und mit der Konzerthausgesellschaft einen neuen Veranstaltungspartner gewonnen; kurzfristig aber war mit der Katastrophe des Ersten Weltkriegs umzugehen, in dem auch in Wiens Orchesterlandschaft die Karten neu gemischt werden mussten.

„Es gibt Unterlassungssünden in der Kunst“, konstatierte einst Eduard Hanslick, auch Max Kalbeck hat, wie wir sehen konnten, den tadelnden Begriff verwendet. Bereits in ihrer ersten Inkarnation aber haben die Wiener Symphoniker den alten Sünden in der Musikstadt Wien klangvolle gute Taten entgegengesetzt.